100多所高校,1500余家科研机构,200多万名专业技术人才,超过70位两院院士,数百个“国字号”创新平台……作为科教大省,陕西科创家底丰厚。

怎样充分发挥陕西科教优势,打通科创成果转化“最后一公里”,在创新驱动发展上“突围”“破局”?省委确立建设秦创原立体联动“孵化器”、成果转化“加速器”、两链融合“促进器”这一重大战略。

借助秦创原,陕西科技成果转化“三项改革”试点启动,越来越多的科技成果被从实验室“唤醒”,一大批含新量足、含金量高、含绿量多的项目借势“起飞”,陕西科创产业版图加速“提质扩容”。截至今年9月底,评价入库科技型中小企业13557家,比去年总数还多121%。

赋权松绑

当“3D打印”遇见“人造骨”,便再次成为资本市场上的热词。

“3D打印活性仿生骨”技术诞生于“斜杠教授”汪焰恩团队的实验室——他是西北工业大学机电学院教授,也是博恩生物科技有限公司创始人。

“这是一种可生长发育的生物陶瓷骨骼,与自然骨成分、结构、力学等性能高度一致。”汪焰恩告诉记者,其核心就在于“仿生”。

为了让人造骨“活”起来,他花了整整15年。

因母亲腿有残疾,汪焰恩在读博期间便把研究方向锁定在“研制人造骨3D打印技术及装备”上。人体骨骼是复杂的非规则曲面,用什么打印,材料如何配比,怎么打印?难题接踵而至。

“当这些问题被限定在3D打印和人体上,就变得异常复杂了。”汪焰恩说,比如黏合剂的选择,不仅要能通过近似于头发丝那么细的打印机喷嘴,还要能被人体环境接受。为了找到合适的黏合剂,团队尝试了上百种不同的方案,用坏的喷嘴装了几大箱。

研发生物活性3D打印机,研制打印控制系统,动物活体实验……汪焰恩带领团队攻克了一道道难关,汗水和心血终于结出了硕果。

工作人员在进行simoa单分子蛋白检测 席荣轩/摄

这项技术一经面世,很快便收获了多家投资机构抛来的橄榄枝。今年,汪焰恩以知识产权作价入股,出任博恩生物首席科学家,以兼职身份参与公司管理运营。

这并非汪焰恩第一次进行成果转化的尝试。

在此之前,从聘请评估机构、成果评估定价,到所有权转移,他感觉“每走一步都很难”。原因就在于,手中的资源非常有限,而身上的“紧箍咒”却不少。

比如,他属于校管干部,而校管干部参与市场化、经营类活动有严格的纪律约束。再比如,他手里的职务科技成果属于国有资产,在其转化前绕不开定价环节。国资管理部门对国有资产增值保值有明确要求,一旦成果定价低或转化失败,就会触及国有资产流失的“红线”。就在几年前,还有专家因开公司进行科技成果转化而身陷囹圄。

事实上,不止创业者本人,学校也承担着很大风险。“不能出任何纰漏,如履薄冰。”汪焰恩坦言,很多人不是不想,而是“不敢转”。

创业与教学、科研如何平衡?科学家、企业家身份如何“兼容”?

这不仅是汪焰恩们的困惑,也是很多学校和科研机构的难处。

破除痛点、堵点,唯有大胆闯,大胆试。省上出台意见,将成果部分所有权在转化前赋予成果完成人(团队),建立健全离岗创业制度和弹性学制,破除制约科技成果转化和人才身份管理的政策障碍。

此外,进一步给科技人才“松绑”,在省内高校、科研院所开展职务科技成果单列管理、技术转移人才评价和职称评定、横向科研项目结余经费出资科技成果转化“三项改革”试点,着力破解科技成果转化中“不敢转”“不想转”“缺钱转”难题。

“科技成果转化难,阻力在哪里?认证评估繁琐、转化风险高,科研人员忧虑多了,活力就弱了。”省科技厅政策法规处处长马云表示,只有成果转化的生态好了,科技的苗子才能真正成长为参天大树。

享受到机制体制创新的政策红利,这一次成果转化,汪焰恩放下包袱、轻装上阵。他发现,比起以前,如今政策更加灵活,环境也宽松了不少,成果转给谁、转多少、怎么转,都由学校和团队“说了算”。

更重要的是,少了很多后顾之忧。“以前代表公司出去不敢提学校,现在正了‘名’,理直气壮了,这就是西工大的技术。”汪焰恩颇为感慨,背靠着学校这棵“大树”,更容易得到市场的认可。“而且在今后研发过程中,如果遇到技术困难,学校里各个方面专家都有,容易获得咨询和指导。”

赋权、松绑,一加一减,形成的却是乘数效应。

2021年,西北工业大学科技成果作价数量和金额同比增长50%以上。157项专利技术作价2.18亿元,组建成果转化企业27家,累计融资近20亿元。

从全省看,75家高校院所实施“三项改革”试点,21794项科技成果单列管理,2139项成果正在加速转化。

“名利双收”

“从政策层面讲,科学家创业的黄金时代来了。”这是陕西科技大学化学与化工学院教授牛育华的切身感受。自打她的苹果“面膜”火起来,投资人纷至沓来。

苹果“面膜”的核心技术腐植酸,被称为生态治理“芯片”。牛育华和她的腐殖酸生态新材料研发团队攻克了以低阶煤为原料火化提取腐植酸,开展了生态治理系列技术,申请腐植酸专利150多件。

一次乡村调研中,牛育华看到几家果农争抢苹果套袋工人。果农给她算了一笔账:“一个工人一天300块,一组袋子三毛,套一次一毛,两层袋子摘两次再各掏一毛钱的支出……”

能不能将腐植酸技术应用于传统套袋技术上?牛育华当即萌生研发腐植酸免套袋膜剂的想法。只需轻轻一喷,苹果就会敷上一层“面膜”。这层“面膜”,不仅可以为苹果的生长发育提供营养,还具备防病虫害、防日灼的功效。

“经过查新,我们这项技术为国际首创。与传统套袋技术相比,苹果‘面膜’可节约成本30%到40%,防治病虫害有效率达90%以上,可使苹果亩产量提高20%到30%、营养价值提高近20%。”牛育华团队还瞄准果业发展中存在的肥力不足、果树营养不良、环境污染较大等问题,开发出集土壤改良、果树营养、水肥一体化、果园防冻等为一体的综合防治技术,在全国13个省(区、市)的3000余亩果园进行田间试验,生长效果远超预期。

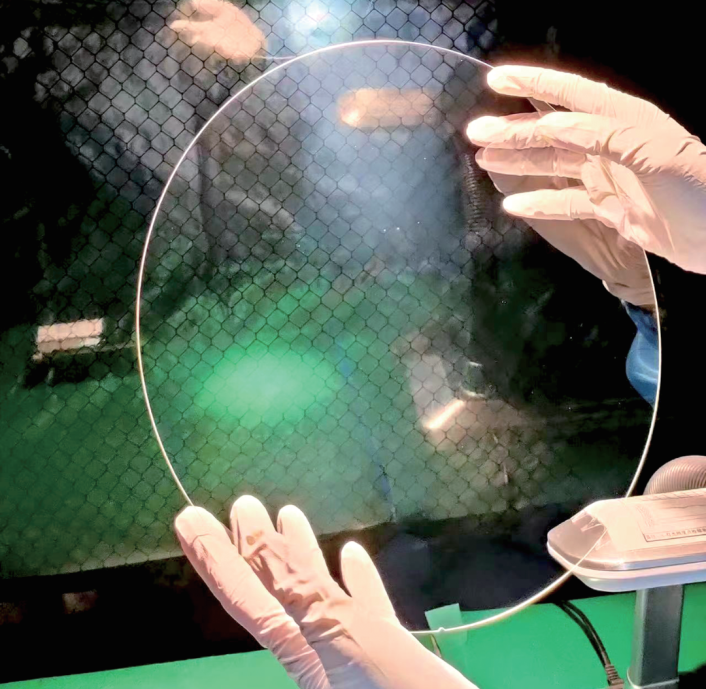

图形化玻璃基板与新型玻璃晶圆进入批量生产

因为在农业科技创新推广中的突出贡献,牛育华喜获中国腐植酸协会全国“土壤之星”称号。同时,“破格”从四级教授晋升为三级教授。

之所以能破这个“格”,在很大程度上得益于“三项改革”中的技术转移人才评价和职称评定制度。基于这项制度,学校在现行的职称评价体系之外,单独设置科技成果转化职称系列,牛育华因此受益。

1986年出生的孙东峰是又一位受益者。作为陕科大金属氧化物水溶胶技术团队的骨干力量,他这个月刚刚拿到晋升副教授的“门票”。而按照之前的评聘政策,他至少在近五年内晋升无望。

以往,高校职称评审更注重论文、项目、奖项等,科研人员科技成果转化后产生的社会贡献经济价值在职称评审中所占权重不大,一定程度上影响了科研人员成果转化的积极性。同时,转化服务人员也缺少相应的晋升通道,工作积极性难以调动。

省科技厅厅长孙科表示,“人才评价要突出能力、业绩和贡献导向,技术转移人才要建立符合技术转移转化特点的专门评价制度,鼓励更多科研人员把论文写在大地上,突破‘卡脖子’技术。”

畅通技术转移人才发展通道,陕西明确技术转移人才参与职称评审的两条成长路径和评价标准,将面向经济主战场,开展新技术验证、中试熟化、产业化工作的高校教师,纳入“教学科研类”参加职称评审,重点评价其科技成果转化取得的经济、社会和生态价值;对专职服务成果转化的科技管理人员,纳入工程序列参加职称评审,重点评价其推广科技成果取得的经济社会效益。

管理和考核上不搞“一刀切”,以能力、业绩和贡献评价人才,这无疑是破除“唯论文、唯职称、唯学历、唯奖项”倾向的治本之举。

一破一立,很多原先“不想转”的人动心了。心无旁骛搞研发、一门心思促转化的“成果转化型专家”队伍,不断壮大。

“以前,不少专家搞研发就是为了申请专利、评聘职称,没想过转化的事。”在牛育华看来,被动状态下做科研,往往容易与市场脱节。而现在,态势已经悄然改变。

在西咸新区沣东新城,135家企业入驻秦创原立体联动孵化器总基地,其中93家为高校科技成果转化企业。

这也意味着,不少科研人员正通过科技成果转移转化实现“名利双收”。随着科技成果处置、收益分配制度的不断完善,越来越多科学家正把论文写在田间地头上、工厂车间里。

双“股”齐下

毫无疑问,被称为陕西科技成果转化“特区”的秦创原,是时下最“靓”的科创风口。

余愿很庆幸,自己已经站上了风口。

陕西科技大学教授余愿团队研发的金属氧化物纳米晶水溶胶,给建筑物穿上隐形“外衣”,能够催化氧化空气中的有害气体,填补了国内气体污染治理新材料领域空白。

不到一年时间,团队科研成果在秦创原实现了公司化、产品化、商品化三级跳。公司开发出多款环境自净化金属氧化物纳米晶水溶胶产品,已在全国20多个地区推广应用,合同金额超过2亿元。

转化时,出资方希望能通过“现金入股+技术入股”的方式,实现利益捆绑、风险共担。毕竟,高校的科研成果往往偏重初期,转化后还需要继续攻关、技术迭代。对方认为,只有利益挂钩,科研人员积极性才能持续发挥,不至于做“一锤子买卖”。

恰好此时,“三项改革”试点启动,陕西明确支持科研人员将横向科研项目结余经费以现金出资方式,入股科技型企业。

“打酱油的钱可以买醋了”,根据学校的实施细则,余愿团队将横向科研项目结余经费120万元由学校账户直接入股合作公司。而学校根据成果转化收益的经济和社会价值,在年终绩效考核中对学院与个人进行加分奖励。

“我们对自己的成果有信心。”余愿说,成果是自己“抱大的孩子”,后续开发好不好,能不能达到预期目标,他想以“主人翁”的姿态参与。从长远来看,也为了公司未来发展自己能参与“掌舵”。

“在调研中,我们发现,一方面是大量的横向科研项目结余经费‘闲置’,另一方面是‘缺钱转’困扰科研人员。”马云认为,盘活横向科研项目结余经费,允许科研人员将结余经费出资成果转化,可以破解转化资金瓶颈,形成激励科研人员加快成果转化的长效机制。

在马云看来,“技术股+现金股”的激励模式是促进技术成果转化的一剂良药。“对技术团队而言,这是真正属于自己的公司;对企业而言,技术研发的后续动力更充足。”

趋利谋利是技术转移供需双方的根本动力。当然,“得小利者”是技术转移供需双方;“得大利者”是陕西乃至全国的经济社会发展。

科研人员正在测试干细胞样品 席荣轩/摄

7月13日,省微生物研究所所长万一带着科技成果转化项目“重组SOD高效生产技术及其应用”,参加了“三项改革”首场路演活动。

路演阵仗强大,不仅有省市领导出席,台下还坐着十多个机构的负责人——既有市场化的风投,又有各类金融机构,还有行业龙头。

“路演为我们提供了与资本和市场精准对接的平台。”万一说,路演当天,就有创投机构主动找上了门。对他而言,这不仅是一次接触各项资源的机会,更重要的是能够和懂行者交流和请教。会场专家水平很高,很多建议对项目未来发展十分重要。

科技成果转化是一个系统漫长的过程,需要整合政策、金融、财税等多方面资源。而这正是秦创原的优势所在——可在全社会协调、配置最优质的资源,为创新创业项目提供服务。

从两眼一抹黑到对前景有了清晰认识,作为团队负责人,万一更加坚定了转化成果落地秦创原的决定。除了政策含金量、补贴奖励、落地配套等,他更看重的是秦创原所带来的赋能效应。

这样的故事,几乎每天都在秦创原上演。

来源:秦创原公众号

特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,版权归原作者所有,若该转载内容及图片涉及版权等问题,请及时与我们接洽;若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。

微信公众号

微信公众号

下载app

下载app

京公网安备 11010202008974号

京公网安备 11010202008974号